Comme je l’ai expliqué ici, je donne cet automne un cours sur la cognition incarnée à l’UQAM. Chaque lundi, je publie dans le blogue du Cerveau à tous les niveaux un résumé de la séance que je donne le mercredi suivant. Et chaque vendredi, je fais ici des liens entre le travail de Laborit et le thème de la semaine (les présentations des séances du cours en format pdf sont disponibles ici).

Cette semaine, nous avons parlé de différents modèles d’architectures cognitives, dont les fameuses théories duales de l’esprit. Comme je l’expliquais dans mon billet de lundi, ces systèmes proposent de distinguer deux grandes types de réponses cognitives chez un individu : l’une intuitive et rapide (qu’ils nomment « système 1 ») et l’autre logique, issue d’une délibération plus lente (qu’ils nomment « système 2 »).

Le premier, évolutivement plus ancien, repose sur des croyances, des habitudes, des stéréotypes, bref des idées reçues depuis notre plus tendre enfance. Il permet d’avoir toujours une réponse comportementale « en poche » dans les situations courantes de la vie de tous les jours. Mais il biaise forcément notre pensée en faveur de savoirs déjà acquis.

À l’opposé le système 2, plus récent en termes d’évolution (on pense tout de suite au cortex…), est logique, rationnel, et procède par déductions, inférences et comparaisons. Il est souvent assimilé à notre petite voix intérieure, celle qu’on associe à notre libre arbitre. Cette voix intérieure (mais aussi celle qu’on extériorise avec le langage verbal) est toutefois constamment en pourparlers, souvent à notre insu, avec les processus inconscients du système 1 qui serait, selon plusieurs auteurs, le système dominant par défaut. C’est pourquoi nous serions si sujet à toutes sortes d’heuristique et de biais cognitifs qui s’expriment souvent sans même qu’on détecte les biais cognitifs dont nous sommes victimes.

Des conceptions duales de l’esprit ont été formalisées par de nombreux auteurs avant les grandes tentatives de synthèse de la fin des années 1990, début 2000. Et l’on peut inclure Laborit parmi eux, bien qu’il n’ait jamais, à ma connaissance, employé explicitement cette idée de dualité pour décrire sa conception du rapport entre conscient et inconscient qui nous anime. À la page 72 d’Éloge de la suite, Laborit écrit par exemple :

« La sensation fallacieuse de liberté s’explique du fait que ce qui conditionne notre action est généralement du domaine de l’inconscient, [ l’inconscient « cognitif » pour Laborit, c’est-à-dire l’automatisation de nos comportements] et que par contre le discours logique est, lui, du domaine du conscient. Mais comment un choix pourrait-il être libre alors que nous sommes inconscients des motifs de notre choix »

Car Laborit n’a cessé de rappeler que pour agir, il faut être motivé. Et cette motivation est le plus souvent inconsciente, résultant soit d’une pulsion endogène (biologique, physiologique…), soit d’un automatisme acquis (normes sociales, médias, publicité, etc.). Cela rejoint donc assez bien l’idée que notre petite voix intérieur (ou pour le dire comme Laborit, nos alibis langagiers en général) soit notre discours principal sur le monde, alors que ce qui motive le plus souvent nos actions, ce qui nous fait prendre nos décisions, est le plus souvent de l’ordre du motif plus ou moins conscient et de l’heuristique automatique. Mais nous avons cette tendance, fâcheuse selon Laborit car elle peut aboutir à justifier les pires comportements de domination, à justifier logiquement nos conduites comme si elles découlaient d’une rationalité évidente.

Mais comme l’ont montré bien des études (je pense à celles de Gazzaniga, par exemple) et bien des critiques de cette rationalité très cartésienne, ses racines plongent souvent dans des états affectifs du corps, des « marqueurs somatiques » dirait Antonio Damasio) et des automatismes de pensée si bien intériorisés qu’on ne les remarque plus.

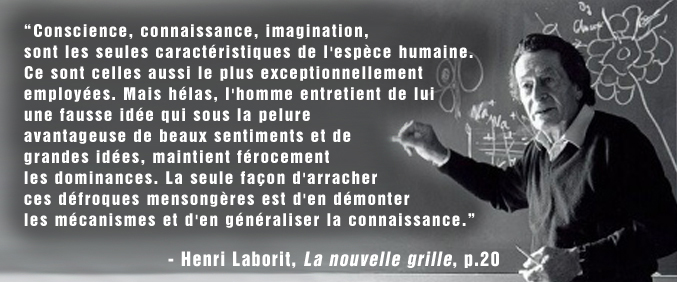

Notre seule chance, peut-être, d’y échapper et d’accéder un peu à la « conscience, connaissance, imagination » que Laborit appelait de ses vœux, c’est peut-être de se rendre compte, comme le montre les travaux d’un Olivier Houdé depuis 15 ans par exemple, qu’il faut d’abord inhiber ses automatismes de pensée (et peut-être encore plus de langage, ajouterait Laborit), si l’on veut réellement pouvoir penser et imaginer.

Ou encore, pour paraphraser le titre d’un ouvrage de Houdé que Laborit n’aurait sans doute pas renié, il faut « apprendre à résister ».